Page d'histoire : André Gide Paris, 22 novembre 1869 – Paris, 19 février 1951

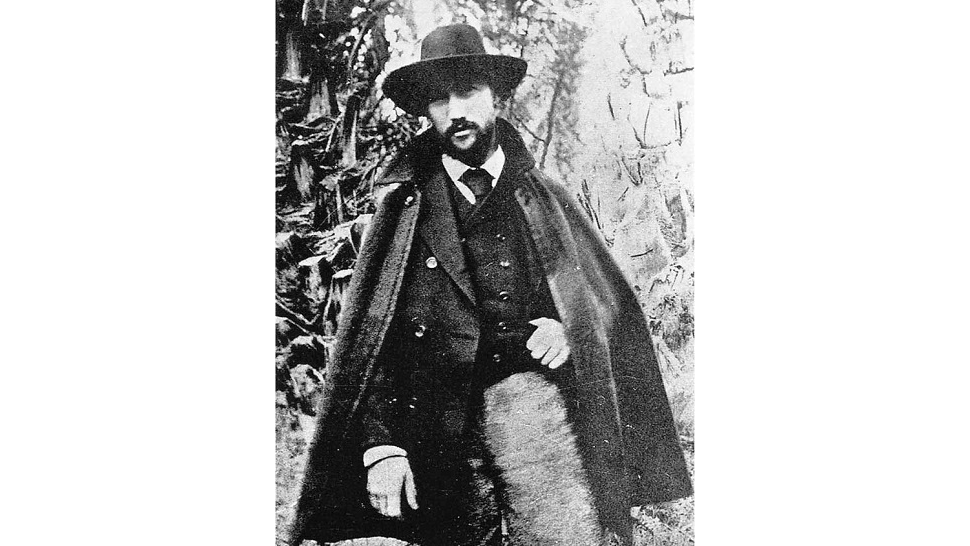

André Gide en 1893

On imagine mal aujourd'hui l'influence qu'a exercée André Gide pendant près d'un demi-siècle par le seul pouvoir de l'écriture. Certes il y a eu, avant lui et après lui, d'autres maîtres, à penser, à sentir, à agir – de Voltaire à Jean-Paul Sartre, de Maurice Barrès à Louis Aragon, de Victor Hugo à Charles Péguy. Mais aucun n'a marqué si constamment, si durablement les esprits, notamment celui des jeunes générations, si différentes pourtant, qui se sont succédées entre la veille de la Première Guerre mondiale et le lendemain de la seconde. Gide a été, selon la formule célèbre, « le contemporain capital ».

Rien pourtant qui prédisposât ce fils d'une riche et austère famille protestante à devenir un personnage public. Timide, renfermé, maladivement nerveux, narcissique, le jeune homme qui fait ses premiers pas dans la carrière littéraire en 1889 est une âme blessée et fragile, une de ces langoureuses fleurs fin-de-siècle proches de l'anéantissement. Il faudra la révélation quasi-mystique du Sud, du soleil d'Afrique du nord et de sa différence sexuelle pour que l'écrivain débutant transmue son mal de vivre en énergie de libération et en quête de bonheur et d'authenticité. Ce sont Les Nourritures terrestres (1897) dont des milliers de jeunes gens feront, plus tard, leur livre d'apprentissage et de liberté. Plus tard : jusqu'en 1909, jusqu'à La Porte étroite, Gide demeurera un écrivain confidentiel, publiant à compte d'auteur et dont la réputation littéraire se limite au cercle de ses confrères.

Parmi ces derniers, il est déjà reconnu comme le meilleur, le chef de file d'une génération désireuse de sortir des querelles d'école et de chapelles qui ont marqué la fin de siècle pour imposer, non pas une nouvelle secte ou une nouvelle doctrine, mais une conception intransigeante de la qualité littéraire, à l'exclusion de toute autre considération. C'est ainsi que Gide, entouré de ses amis, fonde en 1909 La Nouvelle revue française qui devait, pendant un demi-siècle, attirer, encourager, révéler, susciter la quasi totalité des grands écrivains d'une époque riche entre toutes de notre littérature.

« Assumer le plus possible d'humanité, voilà la bonne formule » : chez Gide la littérature et la vie ne se séparent pas, elles se nourrissent l'une de l'autre. Gide vit pour écrire : les expériences qu'il tire de son inextinguible curiosité, ses lectures, ses voyages, ses enthousiasmes, ses dépressions, les atermoiements de son esprit, les explosions de sa sensibilité, les subtilités chatoyantes de son intelligence, tout cela est du suc dont il nourrit sa ruche d'écrivain. Mais Gide écrit pour vivre : rien de ce qui lui arrive n'a de sens s'il ne trouve pas sa forme dans l'écriture : c'est à cette condition que la vie peut aussi devenir une œuvre d'art. L'esthétique est une morale.

On a beaucoup vanté la phrase gidienne, son parfait équilibre entre clacissisme et modernité, entre culture et invention, entre musicalité et rationalité, gravité et ironie. Cette fameuse musique gidienne, si séduisante – diabolique, disaient les ennemis de Gide – a fait un peu oublier l'audace et la rudesse des engagements de l'auteur de Retour de l'URSS. Gide n'était pas un « politique » ; mais son désir, évangélique, de voir l'humanité se libérer des chaînes du mensonge et de l'hypocrisie qui la cachent à elle-même, l'a entraîné vers un militantisme qui n'était pas seulement spirituel : « écrire, c'est manifester ». Qu'il s'agisse du tabou de l'homosexualité (Corydon, 1924), des injustices du système colonial (Voyage au Congo, 1927), ou de sa sympathie active pour le communisme (il dirige Commune, la revue des écrivains révolutionnaires, avec Henri Barbusse, Romain Rolland et Paul Vaillant-Couturier), Gide se jette dans la mêlée et devient, pour l'opinion conservatrice, le traître, le démoralisateur de la jeunesse, le mauvais génie de la littérature. Il lui suffit au retour d'un voyage triomphal dans l'URSS de Staline, de dresser un bilan sans fard de la dictature soviétique (Retour de l'URSS, 1936) pour se faire à gauche autant d'ennemis qu'il s'en était fait à droite.

Dans une période où s'affrontent les dogmes autant que les nations, les livres de Gide, romans, essais, pièces de théâtre, articles critiques, journal, mémoires, témoignent des vertus conjuguées d'une liberté sans limite de la pensée au risque constant de l'erreur, de la rectification, de la nuance et de l'hésitation – et d'une rigueur millimétrique de l'expression. Comme si chez ce protestant converti à un paganisme spirituel, les lois de la langue s'étaient substituées aux tables de Moïse. Une liberté et une rigueur qui le poussent aussi à refuser les honneurs et les consécrations académiques. En 1947 néanmoins, André Gide reçoit le prix Nobel de littérature. L'âge a-t-il dissipé l'odeur de soufre, ou bien, plus probablement, le jury suédois a-t-il enregistré, au lendemain d'une catastrophe qui a atteint l'idée même d'humanité, l'accent unique d'une voix qui s'élevait au-dessus des tragédies pour affirmer obstinément le devoir de bonheur ?

Gide ne voulait pas croire à l'histoire : il y voyait un lien – encore un – dont il convenait de se défaire pour accéder à l'essentiel : la pleine réalisation de soi. Par un paradoxe dont il goûtait l'ironie, l'écrivain de toutes les ruptures et de toutes les inquiétudes, a été salué dans les dernières années de sa vie comme le plus classique de nos écrivains modernes. Le grand continuateur d'une tradition de la prose française qui commence avec Montaigne, se poursuit avec Pascal et se charge avec Diderot d'une énergie nouvelle. Il convient sans doute aujourd'hui de redécouvrir l'autre côté de l'œuvre : Gide est aussi le plus moderne de nos écrivains classiques. Il a inventé de nouvelles formes narratives (Les Faux-Monnayeurs, 1925), ouvert la littérature française aux grands courants européens, encouragé et aiguillonné les talents les plus neufs, tracé les perspectives morales les plus audacieuses.

Il nous reste aussi à redécouvrir la dimension religieuse de ses livres. Sartre, que bien des choses séparaient de Gide, écrivait en 1951, au lendemain de sa mort : « Ce que Gide nous offre de plus précieux, c'est sa décision de vivre jusqu'au bout l'agonie et la mort de Dieu ». Non pas de manière abstraite et en maniant des concepts, mais en éprouvant sans cesse sa relation à Dieu et aux religions au plus vif de son existence et de son écriture. « Il a vécu pour nous, écrivait Sartre, une vie que nous n'avons qu'à revivre en le lisant. Gide est un exemple irremplaçable parce qu'il a choisi de devenir sa vérité ».

Pierre Lepape

critique littéraire, biographe de Gide

Pour aller plus loin

- Françoise Giroud fut sa secrétaire.

- De 1925 à 1926, il voyagea en Afrique en compagnie de Marc Allégret : le ministère des Affaires étrangères constitua alors son dossier individuel.

- Durant son périple, il s'indigna des pratiques des sociétés concessionnaires : les Archives nationales d'outre-mer conservent les archives de certaines d'entre elles et de Louis Tréchot, l'un des fondateurs de la Compagnie française du Haut et Bas-Congo (CFHBC).

- Les bibliothèques municipales de Rouen, Rouen nouvelles bibliothèques (Rn'Bi), conservent le fonds André Gide : sa bibliothèque, sa correspondance avec son ami et beau-frère Marcel Drouin, également membre du groupe de La Nouvelle Revue Française, des manuscrits, des éditions originales... et son pupitre d'enfant.

Source: Commemorations Collection 2001